JATIMTIMES - Pada dekade-dekade setelah Perang Jawa (1825–1830), yang telah mengguncang tatanan kekuasaan Mataram dan meruntuhkan wibawa kolonial Hindia Belanda, bara perlawanan belum sepenuhnya padam. Seolah menjadi kelanjutan dari api perjuangan Pangeran Diponegoro, muncul sosok misterius yang mulai menarik perhatian penguasa kolonial di Yogyakarta: Pangeran Arya Rangga, adik kandung Pangeran Diponegoro.

Dalam suasana istana yang diliputi intrik kekuasaan dan ketegangan batin, Arya Rangga tampil sebagai figur penuh teka-teki, seorang pertapa politik yang religius sekaligus revolusioner dalam keheningan.

Gejolak Istana Pasca Perang Jawa: Kekuasaan, Intrik, dan Dendam

Baca Juga : Fakta-Fakta Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun di Pacitan, Mahar Rp 3 Miliar Jadi Sorotan

Perang Jawa (1825–1830) tidak hanya menimbulkan kehancuran fisik dan korban jiwa yang luas, tetapi juga mengguncang sendi-sendi simbolik kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Setelah perang berakhir, struktur lama kekuasaan Mataram, yang telah bertahan berabad-abad di bawah asas harmoni antara raja, bangsawan, dan rakyat, menjadi porak poranda. Istana tidak lagi berfungsi sebagai pusat keagungan spiritual dan politik, melainkan berubah menjadi arena perebutan pengaruh antara para pangeran, pejabat istana, dan pejabat kolonial yang terus mengintai setiap celah untuk memperluas kendali mereka.

Pasca-perang, Belanda memaksakan Perjanjian Klaten 1830, sebuah kesepakatan politik yang menjadi tonggak redupnya kedaulatan Yogyakarta. Melalui perjanjian ini, pemerintah kolonial membabat habis wilayah Mancanegara Timur yang sejak masa Hamengkubuwono I menjadi bagian dari kekuasaan Sultan: Madiun, Magetan, Caruban, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Kertasana, dan Teras Ngaras (Ngawi) seluruhnya diambil alih oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tidak berhenti di sana, wilayah Pacitan, Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Kedu, Warung (Kuwu Wirasari), Blora, dan Grobogan pun turut diserahkan.

Padahal sebelum Perang Jawa, wilayah kekuasaan Yogyakarta membentang luas hingga batas timur Gunung Lawu, meliputi hampir seluruh Jawa bagian tengah. Akibat perjanjian itu, Kesultanan Yogyakarta secara de facto kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya, tinggal tersisa lima wilayah administratif seperti yang kita kenal sekarang: Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul.

Peristiwa itu menjadi pukulan telak bagi Sultan Hamengkubuwono V (bertakhta 1822–1826, lalu 1828–1855). Ketika menandatangani Perjanjian Klaten pada 24 Oktober 1830, sang Sultan dikabarkan menahan pilu dan mengucap kalimat getir yang kemudian dikenang para abdi dalem:

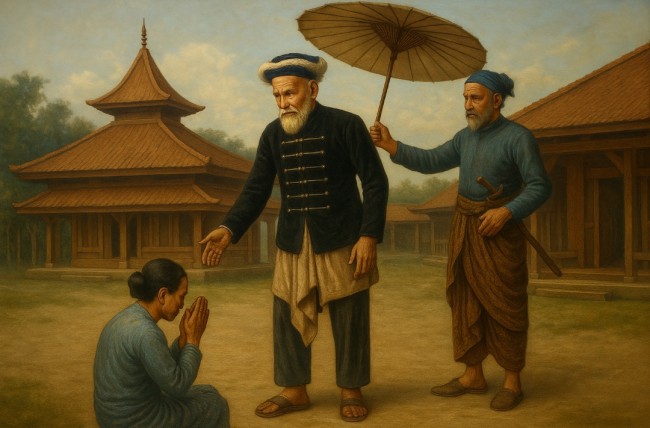

“Sak iki negaraku mung gari sak megare payung.”

(“Sekarang kerajaan saya hanya seluas terbukanya payung.”)

Ungkapan itu bukan hanya metafora kesedihan, melainkan simbol runtuhnya wibawa politik Kesultanan Yogyakarta di hadapan kekuasaan kolonial. Belanda kemudian memframing penyempitan wilayah ini sebagai bentuk “hukuman politik” atas kegagalan keraton mengendalikan keluarganya sendiri, karena dianggap tidak mampu menahan Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya dari melakukan “pemberontakan.” Dengan propaganda itu, pihak kolonial berhasil menanamkan narasi bahwa keruntuhan Mataram adalah akibat perpecahan internal, bukan hasil dari intervensi sistematis mereka terhadap politik lokal Jawa.

Dari sinilah babak baru intrik internal istana dimulai. Para pangeran yang sebelumnya menampilkan kesetiaan kepada Sultan maupun kepada pemerintah kolonial mulai saling mengintai, mencurigai, dan menjatuhkan satu sama lain demi mempertahankan kedudukan dalam sistem politik baru yang dikendalikan oleh Belanda. Di antara mereka, dua tokoh tampil menonjol, yakni Pangeran Adipati Prabuningrat dan Pangeran Adipati Mangkudiningrat, dua bangsawan yang mencerminkan wajah ganda politik pasca Perang Jawa, antara kolaborasi dan kecurigaan.

Prabuningrat dapat disebut sebagai sosok manusia baru dalam lanskap kekuasaan istana. Ia bukan keturunan langsung garis kerajaan, tetapi berhasil meniti karier dari posisi tumenggung hingga menjadi kolonel pasukan Sultan, jabatan yang memberinya pengaruh besar dalam urusan militer istana. Pernikahannya dengan seorang putri Hamengkubuwono, yang sebelumnya merupakan istri Mangkudiningrat, semakin memperumit relasi pribadi dan politik di keraton. Sebagai penghargaan atas loyalitasnya kepada pemerintah kolonial, ia menerima seribu cacah tanah lungguh dan memperoleh penghasilan tetap sebesar f36.000 per tahun, jumlah yang bahkan melampaui penghasilan para pangeran berdarah biru lain. Dalam sistem politik kolonial, Prabuningrat menjadi representasi aristokrat modern, yang kariernya dibentuk bukan oleh garis keturunan kebangsawanan, tetapi oleh kesetiaan kepada administrasi Belanda.

Sebaliknya, Mangkudiningrat, rival lamanya, mencerminkan generasi bangsawan lama yang kehilangan pijakan di tengah arus politik kolonial. Ia pernah dijanjikan lima ratus cacah pada tahun 1826 sebagai syarat penyerahan diri kepada pihak kolonial selama Perang Jawa, namun janji itu justru menjadi awal dari kemundurannya. Dalam beberapa tahun berikutnya, kedudukannya di istana mulai terguncang. Ketika beredar kabar bahwa ia menjalin hubungan dengan kelompok perampok di Distrik Remame, wilayah perbatasan Yogyakarta dan Kedu, pada bulan Oktober 1831, reputasinya pun hancur seketika.

Residen Yogyakarta memerintahkan penangkapan tanpa proses panjang, dan Mangkudiningrat akhirnya dibuang ke Ambon melalui Semarang, sebuah bentuk penghukuman politik yang lazim diterapkan Belanda untuk menyingkirkan pangeran berpengaruh. Seluruh tanah lungguhnya di Kalibawang disita, dan baru dikembalikan kepada Sultan setelah wafatnya adik Mangkudiningrat, Pangeran Natapraja, pada 1854.

Kisah kedua pangeran ini memperlihatkan bahwa keraton Yogyakarta pasca Perang Jawa bukanlah benteng kekuasaan yang monolitik, melainkan arena pertarungan kepentingan yang kompleks antara para bangsawan, pejabat kolonial, dan Sultan sendiri. Pemerintah Belanda dengan cermat menyalakan api rivalitas di dalam istana untuk memastikan tidak ada kekuatan lokal yang cukup kuat untuk menandingi kendali kolonial.

Dari titik inilah lahir babak baru dalam sejarah Jawa, yaitu pemburuan sistematis terhadap keturunan Diponegoro di seluruh Jawa. Nama Diponegoro menjadi sinonim ancaman politik. Siapa pun yang memiliki hubungan darah dengannya, baik pangeran, ulama, maupun bangsawan kecil di pedalaman, dipantau, dicurigai, bahkan dibuang tanpa bukti pemberontakan nyata. Dalam catatan pribadinya, Diponegoro menyebut mereka yang memihak kolonial sebagai kapir murtad, yaitu orang Jawa yang meninggalkan agamanya demi kedudukan duniawi dan kepentingan Belanda.

Dengan demikian, apa yang tampak sebagai stabilitas pasca-perang sesungguhnya merupakan masa terpanjang dari krisis legitimasi kekuasaan Jawa. Di satu sisi, Sultan berusaha mempertahankan wibawa tradisionalnya yang kian menyusut, sementara di sisi lain pemerintah kolonial memperkuat kontrol administratif melalui penyingkiran tokoh-tokoh berpengaruh. Dalam pusaran itulah Pangeran Arya Rangga, adik kandung Diponegoro, muncul bukan sebagai prajurit bersenjata, melainkan sebagai simbol perlawanan spiritual yang mewarisi luka sejarah dan kehormatan keluarga besar Mataram.

Bayang-Bayang Diponegoro: Pewaris yang Terlupakan

Di tengah kekacauan politik ini, keluarga Diponegoro menjadi sasaran paranoia kolonial. Pengaruh karismatik Diponegoro dianggap abadi, bahkan setelah ia dibuang ke Makassar. Maka diambil langkah-langkah sistematis: pada 1834, Pangeran Diponegoro Anom, putra Pangeran Diponegoro, dipindahkan dari Kedu ke Sumenep. Enam tahun kemudian, pada 1840, tiga putra Diponegoro lainnya—Pangeran Ima, Dipadiningrat, dan Raden Mas Raib—dikirim ke pengasingan di Kepulauan Maluku.

Alasannya tak selalu berbentuk tuduhan aktivitas pemberontakan. Cukup dengan keakraban mereka dengan ulama dan ketegangan di wilayah seperti Progo dan Bogowonto, maka nama “Diponegoro” sendiri telah cukup untuk memantik kecemasan Belanda akan potensi perlawanan baru. Aura sang pangeran, meskipun secara fisik telah diasingkan, tetap hidup dalam narasi rakyat dan jaringan kiai di pedalaman Jawa.

Sepuluh tahun lebih setelah debu-debu Perang Jawa (1825–1830) mereda, dan bayang-bayang Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar, Yogyakarta tetap diliputi gejolak senyap. Kekuasaan kolonial tampak solid di permukaan, namun retakan-retakan halus terus menganga di kedalaman batin politik istana. Suatu malam pada April 1849, ketika langit Jawa redup ditutupi awan musim kemarau, seorang residen Belanda di Yogyakarta, A.H.W. de Kock, mengirim laporan rahasia ke Batavia. Isinya mencengangkan: "Pangeran Arya Rangga, adik kandung Diponegoro, sedang merancang pemberontakan."

Kabar ini bukan hanya mengguncang Batavia, tetapi menyulut paranoia laten yang masih hidup di dalam birokrasi kolonial: bahwa jaringan spiritual dan politik Diponegoro belum musnah. Peristiwa ini menjadi salah satu konspirasi istana yang paling misterius dan terbungkam dalam sejarah Jawa pasca-Perang Jawa, dan hanya melalui arsip-arsip yang dilupakan serta jejak-jejak dokumen kolonial, kita dapat menyusunnya kembali.

Nasab Mangkorowati, Cakraningrat dan Garis Majapahit

Pada bulan April tahun 1849, Residen Yogyakarta A.H.W. de Kock mengirimkan sepucuk laporan rahasia ke Batavia. Dalam laporan tersebut, De Kock menyinggung “seorang pangeran yang selama ini luput dari perhatian namun menunjukkan perilaku mencurigakan dan kecenderungan politik yang berbahaya.” Nama yang disebut itu adalah Pangeran Arya Rangga. Ia bukan bangsawan biasa. Dalam arsip kolonial maupun daftar pembuangan keluarga Diponegoro yang disusun pasca-Perang Jawa (1830), nama Arya Rangga memang tak tercantum. Namun, catatan De Kock memperlihatkan bahwa figur ini mulai muncul sebagai bayang-bayang baru dari semangat resistensi yang dulu dinyalakan oleh kakaknya — Pangeran Diponegoro.

Siapakah sebenarnya Pangeran Arya Rangga? Catatan sejarawan Ong Hok Ham menyebut bahwa Pangeran Arya Rangga merupakan adik kandung Pangeran Diponegoro. Istilah adik kandung ini menunjukkan bahwa keduanya lahir dari rahim yang sama, yakni Raden Ayu Mangkorowati, salah satu garwa ampil (istri selir) Sri Sultan Hamengkubuwono III, yang memerintah dalam dua masa singkat pada tahun 1810–1811 dan 1812–1814.

Melalui Mangkorowati, kedua pangeran tersebut mewarisi garis keagamaan dan kebangsawanan Majapahit yang berakar di pedalaman Jatinom, sedangkan dari pihak ayah mereka memperoleh legitimasi politik sebagai keturunan langsung raja-raja Mataram.

Dalam penelusuran penulis, Pangeran Arya Rangga pada masa mudanya dikenal dengan nama Pangeran Suryodipuro. Setelah dewasa, gelarnya berubah menjadi Pangeran Ronggo Purboyo, atau disebut Pangeran Arya Rangga sebagaimana tercatat dalam keterangan Ong Hok Ham. Pergantian nama semacam ini lazim terjadi di lingkungan istana, biasanya berkaitan dengan penyesuaian gelar, kedudukan, dan status politik keluarga bangsawan, terutama setelah terjadinya perubahan konstelasi kekuasaan di dalam Keraton Yogyakarta.

Dengan demikian, nasabnya mengikuti dua arus darah besar yang berpadu dalam diri Diponegoro: darah Jawa-Mataram dari garis ayah, dan darah Majapahit–Madura dari garis ibu.

Raden Ayu Mangkorowati adalah seorang perempuan bangsawan yang lahir dalam lingkungan religius dan terhormat di wilayah Jatinom, salah satu pusat penyebaran Islam di perbatasan Klaten dan Gunungkidul. Ia merupakan keturunan Wasi Bageno, putra Sri Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, yang setelah keruntuhan kerajaan pada tahun 1478 menempuh jalan spiritual di bawah bimbingan Sunan Kalijaga. Wasi Bageno dikenal sebagai pendiri pedukuhan Jatinom, tempat berkembangnya tradisi Islam kejawen yang memadukan nilai-nilai sufistik dengan etika kebangsawanan Majapahit.

Baca Juga : Romansa AADC Hidup Lagi, Rangga dan Cinta Disambut Meriah di Malang

Dari Wasi Bageno turunlah garis keagamaan dan kebangsawanan yang berlanjut hingga generasi Kyai Ngabehi Singat Sedoso, leluhur langsung Raden Ayu Mangkorowati. Garis ini menjadi bukti nyata bahwa ibunda Diponegoro berasal dari darah yang menyambung langsung ke dinasti Majapahit, sekaligus terhubung dengan jaringan ulama dan bangsawan Islam awal di Jawa bagian tengah.

Jika dari garis ibu Diponegoro mewarisi darah Majapahit melalui Wasi Bageno, maka dari garis ayah, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono III, mengalir darah Madura Barat yang berasal dari dinasti Panembahan Lemah Duwur di Arosbaya.

Hubungan genealogi ini dapat ditelusuri dari jalur perkawinan politik yang berlangsung berabad-abad sebelum kelahiran Diponegoro. Berdasarkan catatan Sadjarah Pangeran Dipanegara (Trimurti, 1950-an), silsilahnya bermula dari Prabu Brawijaya V yang menurunkan Arya Damar, Adipati Palembang, kemudian Arya Menak Sunaya yang berpindah ke Pamekasan, Madura. Dari garis Madura ini lahir Arya Timbul, Arya Kedot, dan Arya Pojok, hingga akhirnya menurunkan Ki Demung Palakaran, pendiri kerajaan Arosbaya, leluhur langsung Panembahan Lemah Duwur.

Panembahan Lemah Duwur adalah penguasa maritim yang berjaya antara 1531–1592. Ia menikahkan putrinya dengan Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) dari Pajang, menjalin aliansi politik penting antara Madura dan Jawa. Dari hubungan inilah terbentuk jembatan genealogis antara dinasti maritim Arosbaya dan kerajaan agraris Mataram.

Setelah Mataram menaklukkan Madura pada 1624, keturunan Lemah Duwur dibawa ke pusat kekuasaan dan diserap ke dalam sistem birokrasi kerajaan. Salah satu keturunannya, Raden Prasena (Cakraningrat I), diangkat sebagai Adipati Madura oleh Sultan Agung, menandai masuknya darah Madura dalam tubuh dinasti Mataram.

Garis keturunan bangsawan itu berlanjut dari Cakraningrat II kepada Arya Purwonegoro, kemudian diteruskan kepada Tumenggung Sosrowinoto, seorang pejabat tinggi di lingkungan Keraton Mataram, yang menurunkan Adipati Purwodiningrat, Bupati Magetan. Dari Adipati Purwodiningrat inilah mengalir darah Madura ke dalam tubuh Ratu Kedaton, permaisuri Sultan Hamengkubuwono II sekaligus ibu dari Sultan Hamengkubuwono III.

Menurut silsilah, Ratu Kedaton merupakan keturunan generasi keenam dari Cakraningrat IV. Dari pernikahannya dengan Hamengkubuwono II, lahirlah beberapa putra dan putri, di antaranya Raden Mas Surojo, yang kemudian naik takhta sebagai Sultan Hamengkubuwono III, serta Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, yang menjadi permaisuri Raden Ronggo Prawirodirjo III, Bupati Wedana Madiun.

Melalui garis ini, Sultan Hamengkubuwono III, ayah dari Pangeran Diponegoro dan Pangeran Arya Rangga, mewarisi darah Madura Barat dari Panembahan Lemah Duwur, leluhur agung yang juga menurunkan Raden Trunajaya, sang pemberontak legendaris pada abad ke-17.

Pangeran Arya Rangga dan Pangeran Diponegoro adalah dua sosok yang lahir dari darah yang sama: darah Mataram dan Madura, pusat dan pinggiran, keraton dan laut.

Mereka mewarisi dua watak yang saling berkelindan: kehalusan diplomasi Jawa dan keberanian pesisir Madura.

Dari ibunya, Raden Ayu Mangkorowati, mereka menyerap nilai keislaman yang taat dan ajaran moral yang kuat. Dari ayahnya, mereka mewarisi legitimasi politik sebagai keturunan raja. Namun, dari darah Madura yang mengalir melalui jalur Lemah Duwur, mereka juga mewarisi semangat kemandirian dan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas.

Tak mengherankan bila De Kock dalam laporannya ke Batavia mencurigai Pangeran Arya Rangga sebagai figur yang menunjukkan gejala yang mirip dengan kakaknya. Ia mungkin tidak sekarismatik Diponegoro, tetapi darah yang sama berdenyut di nadinya. Bagi pemerintah kolonial, bayangan seorang pangeran dengan garis keturunan sekuat itu, menyatu antara Majapahit, Madura, dan Mataram, merupakan ancaman laten bagi stabilitas pasca Perang Jawa.

Melalui sosok Pangeran Arya Rangga, kita melihat keberlanjutan sejarah yang tidak putus dari garis keturunan Raden Ayu Mangkorowati dan Sultan Hamengkubuwono III.

Ia bukan sekadar adik dari Diponegoro, tetapi juga pewaris sah dari dua arus besar yang membentuk peradaban Jawa: spiritualitas Islam pesisiran Madura dan aristokrasi Mataram yang menurun dari Majapahit.

Sejarah mencatat Diponegoro sebagai pahlawan, tetapi darah yang sama yang menyalakan api perjuangannya juga mengalir dalam tubuh Arya Rangga, seorang pangeran yang hidup di masa sunyi namun tetap memelihara bara resistensi yang diwariskan dari Panembahan Lemah Duwur dan Mangkorowati.

Dari Madura ke Mataram, dari Arosbaya ke Tegalrejo, dan dari Mangkorowati ke Arya Rangga, mengalir satu mata rantai genealogis yang menjelaskan mengapa perlawanan terhadap kolonialisme bukanlah kebetulan, melainkan manifestasi dari ingatan darah yang panjang.

Pangeran Arya Rangga: Jalan Sunyi Seorang Pemberontak

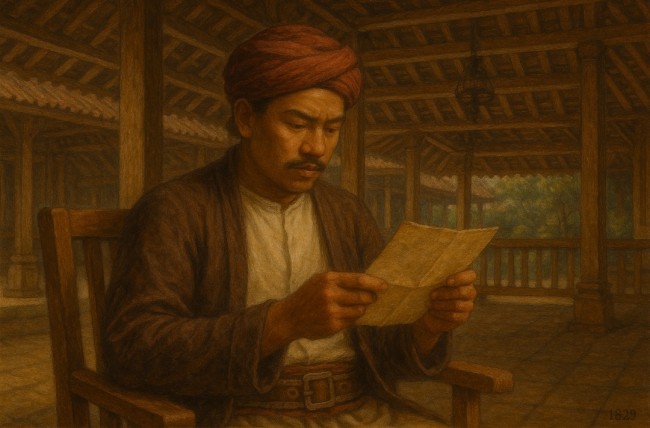

Rangga menjalani kehidupan menyepi. Ia menjauh dari duniawi, memperdalam laku spiritual, berpuasa, dan dikelilingi oleh para ulama. Ia menjalin hubungan erat dengan jaringan kiai dari Kedu hingga Madiun. Tokoh spiritual terkemuka saat itu, Kiai Hasan Besari, baru kembali dari perjalanan ke makam-makam wali dan masjid besar di Madiun, Kediri, Semarang, hingga Surabaya, membawa pesan: para ulama siap mendukung Rangga.

Ini adalah sinyal paling terang bahwa kekuatan religius tradisional masih menyimpan bara perlawanan, dan Pangeran Arya Rangga menjadi medium kebangkitan itu. Ia secara pribadi telah menyampaikan niat untuk memberontak kepada beberapa orang kepercayaannya, meskipun belum memutuskan apakah basis gerakan akan dimulai di Kedu atau Madiun.

Mendengar laporan ini, Gubernur Jenderal Rochussen segera bertindak. Ia mengeluarkan perintah tegas: Pangeran Arya Rangga harus ditangkap secepat mungkin sebelum pemberontakan benar-benar meletus. Maka ditangkaplah ia, dalam sunyi dan ketegangan. Tak ada perlawanan terbuka, tak ada pedang yang terhunus. Hanya diam yang panjang, dan penolakan yang khusyuk. Rangga diasingkan ke Ternate, sebuah pengasingan yang mengulang jejak kepahitan para pahlawan Jawa sebelumnya.

Desas-desus pun menyebar di kalangan warga Yogyakarta: benarkah Rangga ingin memberontak? Ataukah ini hanya permainan licik Residen De Kock demi memperkuat pengaruhnya di Batavia? Gubernur Jenderal membantah. Untuk membenarkan langkahnya, ia mengirimkan tiga pucuk surat dari pengasingan yang ditulis Rangga sendiri yang menyatakan bahwa ia bersedia mengorbankan dirinya demi melanjutkan cita-cita Diponegoro.

Surat-surat ini tidak hanya mengungkap keyakinan Rangga, tapi juga membingkai dirinya sebagai saksi iman politik: seseorang yang percaya bahwa keteguhan spiritual dan legitimasi keturunan lebih kuat daripada kekuasaan senjata.

Sejarah kolonial kemudian mencatat peristiwa itu sebagai episode singkat, namun data dan jejak arsip menunjukkan bahwa sesungguhnya perlawanan spiritual, politik, dan kultural terhadap kolonialisme masih tumbuh subur di balik tembok tembok keraton Yogyakarta meski tak bersenjata, namun tetap kuat.

Rangga: Gema Tak Kunjung Padam

Kisah Pangeran Arya Rangga adalah kisah tentang perlawanan dalam bentuknya yang paling subtil, yaitu spiritual, simbolik, dan personal. Tidak ada medan pertempuran berdarah, tidak ada pekikan perang. Namun justru dalam kesunyiannya, ia menjadi ancaman paling ditakuti oleh rezim kolonial karena ia membawa sesuatu yang tak bisa ditekan dengan pasukan, yaitu legitimasi moral dan religius.

Jika Diponegoro adalah api yang menyala terang, maka Rangga adalah bara yang menyusup dalam arang. Ia bukan hanya adik kandung, tetapi juga pewaris semangat, yang memilih jalan sunyi namun tegas: menggabungkan asketisme Islam dengan keteguhan politik anti-penjajahan.

Dalam sejarah Jawa abad ke-19, Arya Rangga mungkin hanyalah catatan kaki. Tapi dalam narasi besar tentang perlawanan, ia adalah gema yang tak pernah padam. Gema yang terus berbisik dari Ternate, mengingatkan kita bahwa sejarah tak pernah benar-benar selesai ditulis, selama masih ada mereka yang berani menentang dalam diam.